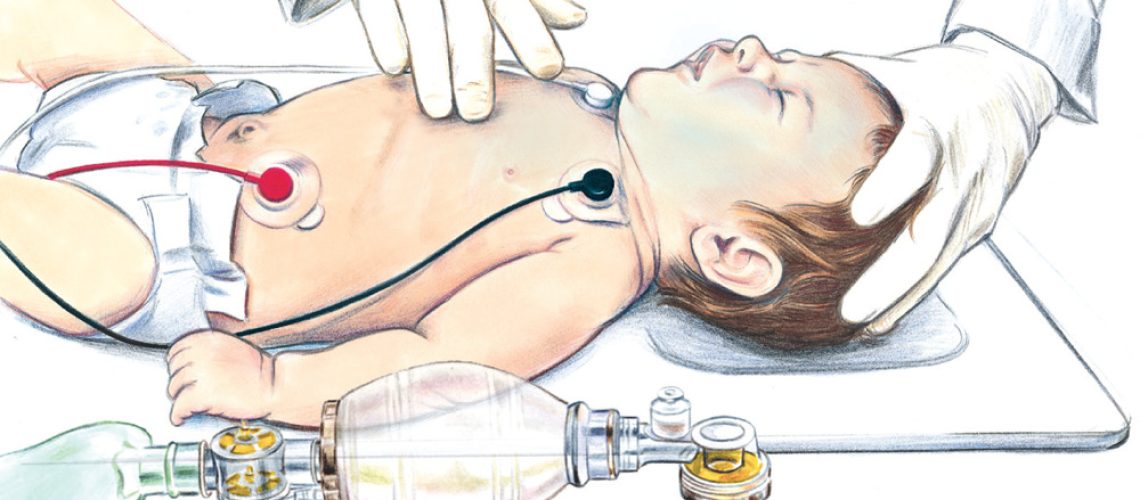

La réanimation cardiorespiratoire (RCR) est un élément crucial dans la prise en charge des arrêts cardiaques, en particulier chez les enfants. Une étude récente publiée dans Circulation apporte un éclairage nouveau sur l’importance des pauses de compressions thoraciques lors de la RCR pédiatrique intra-hospitalière. Examinons en détail les résultats de cette étude et leurs implications pour la pratique clinique.

Contexte de l’étude

Chaque année, plus de 15 000 enfants subissent un arrêt cardiaque intra-hospitalier aux États-Unis, avec un taux de survie inférieur à 50%. L’amélioration des techniques de RCR est donc un enjeu majeur pour augmenter les chances de survie de ces jeunes patients.

L’American Heart Association recommande de minimiser les pauses de compressions thoraciques à moins de 10 secondes chez les enfants. Cependant, cette recommandation n’était jusqu’à présent pas étayée par des preuves solides en pédiatrie.

L’étude publiée dans Circulation visait donc à combler cette lacune en examinant l’association entre la durée des pauses de compressions thoraciques et la survie après un arrêt cardiaque pédiatrique intra-hospitalier.

Méthodologie

Les chercheurs ont analysé les données de 562 cas d’arrêts cardiaques pédiatriques intra-hospitaliers survenus entre juillet 2015 et décembre 2021, issus de la base de données pediRES-Q (Quality of Pediatric Resuscitation in a Multicenter Collaborative).

Les principaux critères étudiés étaient :

– La durée de la plus longue pause de compressions thoraciques pour chaque événement

– La survie avec un pronostic neurologique favorable (défini par un score Pediatric Cerebral Performance Category ≤3 ou sans changement par rapport à l’état initial)

– La survie jusqu’à la sortie de l’hôpital

– Le retour à une circulation spontanée (RACS)

Les chercheurs ont également examiné d’autres paramètres comme la présence de pauses >10 secondes ou >20 secondes, le nombre de pauses >10 secondes et >20 secondes par période de 2 minutes, ainsi que la fraction de compressions thoraciques (FCT).

Résultats principaux

-

-

Durée de la plus longue pause et survie

-

Le résultat le plus marquant de cette étude est l’association significative entre la durée de la plus longue pause de compressions thoraciques et les chances de survie.

Pour chaque incrément de 5 secondes dans la durée de la plus longue pause, les chercheurs ont observé :

– Une diminution de 3% du risque relatif de survie avec un pronostic neurologique favorable (RR ajusté : 0,97 ; IC 95% : 0,95-0,99 ; p=0,01)

– Une baisse de 2% du taux de survie jusqu’à la sortie de l’hôpital (RR ajusté : 0,98 ; IC 95% : 0,96-0,99 ; p=0,01)

– Une réduction de 7% des chances de RACS (RR ajusté : 0,93 ; IC 95% : 0,91-0,94 ; p<0,001)

Ces résultats soulignent l’importance cruciale de limiter la durée des pauses de compressions thoraciques, en particulier la plus longue pause, pour optimiser les chances de survie des jeunes patients.

-

-

Pauses >10 secondes et >20 secondes

-

L’étude a également examiné l’impact des pauses dépassant les seuils de 10 et 20 secondes :

– La présence d’une pause >10 secondes était associée à une probabilité plus faible de RACS (RR ajusté : 0,80 ; IC 95% : 0,70-0,92 ; p=0,002)

– La présence d’une pause >20 secondes était également liée à une diminution des chances de RACS (RR ajusté : 0,86 ; IC 95% : 0,77-0,96 ; p=0,008)

Cependant, ces associations n’étaient pas statistiquement significatives pour la survie à la sortie de l’hôpital ou la survie avec un pronostic neurologique favorable.

-

-

Nombre de pauses >10 secondes et >20 secondes

-

Le nombre de pauses dépassant ces seuils par période de 2 minutes a aussi été étudié :

– Chaque pause supplémentaire >10 secondes par période de 2 minutes était associée à une réduction de 6% des chances de RACS (RR ajusté : 0,94 ; IC 95% : 0,91-0,98 ; p=0,001)

– Chaque pause supplémentaire >20 secondes par période de 2 minutes était liée à une diminution de 9% de la probabilité de RACS (RR ajusté : 0,91 ; IC 95% : 0,86-0,96 ; p<0,001)

Là encore, ces associations n’étaient pas significatives pour la survie à long terme ou le pronostic neurologique.

-

-

Fraction de compressions thoraciques (FCT)

-

Fait intéressant, la FCT (proportion du temps de réanimation consacrée aux compressions thoraciques) n’était pas significativement associée aux résultats de survie dans cette étude. Ce constat contraste avec certaines études antérieures chez l’adulte et souligne la nécessité d’une approche spécifique en pédiatrie.

Implications pour la pratique clinique

Ces résultats ont des implications importantes pour la pratique de la RCR pédiatrique :

-

-

Priorité à la limitation des pauses longues

-

L’étude met en évidence l’importance cruciale de limiter la durée de la plus longue pause de compressions thoraciques. Les équipes de réanimation devraient donc accorder une attention particulière à cet aspect, en s’efforçant de maintenir toutes les pauses aussi courtes que possible.

-

-

Validation de la recommandation des 10 secondes

-

Les résultats confortent la recommandation de l’American Heart Association de maintenir les pauses en dessous de 10 secondes. Bien que cette limite ne soit pas un seuil absolu, elle semble être un objectif raisonnable pour optimiser les chances de survie.

-

-

Importance du travail d’équipe

-

Pour atteindre ces objectifs de limitation des pauses, un travail d’équipe efficace est essentiel. Cela implique :

– Une chorégraphie d’équipe bien rodée

– Une communication claire et efficace

– Une préparation minutieuse avant les pauses nécessaires (par exemple, pour l’analyse du rythme ou la défibrillation)

– L’utilisation de décomptes pour limiter la durée des pauses

-

-

Focus sur les moments critiques

-

Une attention particulière devrait être portée aux moments propices aux pauses prolongées, tels que :

– La vérification du rythme cardiaque et du pouls

– La défibrillation

– L’intubation trachéale

– La mise en place d’une ECMO

– La réalisation d’une échographie au chevet du patient

-

-

Réévaluation de l’importance de la FCT

-

Contrairement à certaines études chez l’adulte, cette étude n’a pas montré d’association significative entre la FCT et la survie. Cela suggère que la simple maximisation de la FCT pourrait ne pas être la stratégie la plus efficace en pédiatrie. L’accent devrait plutôt être mis sur la limitation des pauses prolongées.

-

-

Formation et simulation

-

Ces résultats soulignent l’importance d’intégrer la gestion des pauses de compressions thoraciques dans les formations à la RCR pédiatrique et les séances de simulation. Les équipes devraient s’entraîner à minimiser la durée des pauses, en particulier dans les situations propices aux interruptions prolongées.

Limites de l’étude

Bien que cette étude apporte des informations précieuses, il est important d’en reconnaître les limites :

-

- Nature observationnelle : S’agissant d’une étude observationnelle, elle ne peut établir de lien de causalité direct entre la durée des pauses et les résultats de survie.

-

- Données limitées sur les causes des pauses : L’étude ne fournit pas d’informations détaillées sur les raisons spécifiques de chaque pause, ce qui aurait pu apporter un éclairage supplémentaire.

-

- Potentielle sous-estimation des compressions : L’utilisation des données des défibrillateurs pourrait avoir conduit à une sous-estimation des compressions thoraciques réalisées avant ou après la mise en place des électrodes.

-

- Risque de classification erronée : Bien que les chercheurs aient vérifié les pauses longues pour exclure les périodes de RACS, il est possible que certaines pauses plus courtes aient été mal classées.

-

- Puissance statistique limitée : Pour certains critères secondaires, notamment l’association entre les pauses >10 ou >20 secondes et la survie à long terme, l’étude pourrait manquer de puissance statistique.

-

- Biais de sélection potentiel : Les hôpitaux participant à la collaboration pediRES-Q pourraient être plus attachés à la qualité de la RCR que la moyenne, ce qui pourrait limiter la généralisation des résultats.

Perspectives futures

Cette étude ouvre la voie à plusieurs pistes de recherche futures :

-

- Études interventionnelles : Des essais randomisés contrôlés ciblant spécifiquement la réduction des pauses longues pourraient confirmer l’impact causal de cette stratégie sur la survie.

-

- Analyse des causes des pauses : Une étude plus approfondie des raisons spécifiques des pauses prolongées pourrait aider à identifier des stratégies ciblées pour les réduire.

-

- Technologie d’aide à la décision : Le développement d’outils en temps réel pour alerter les équipes sur la durée des pauses pourrait être une piste intéressante pour améliorer la qualité de la RCR.

-

- Optimisation du travail d’équipe : Des recherches sur les meilleures pratiques de travail d’équipe pour minimiser les pauses pourraient fournir des orientations précieuses pour la formation.

-

- Études multicentriques à plus grande échelle : Des études incluant un plus grand nombre de centres et de patients pourraient renforcer la validité externe des résultats.

-

- Exploration des différences avec la RCR adulte : Des recherches comparatives entre la RCR pédiatrique et adulte pourraient aider à mieux comprendre les spécificités de chaque population.

Conclusion

Cette étude apporte des preuves solides de l’importance de limiter la durée des pauses de compressions thoraciques lors de la RCR pédiatrique intra-hospitalière. Elle valide la recommandation de l’American Heart Association de maintenir les pauses en dessous de 10 secondes et souligne l’impact potentiel de chaque seconde supplémentaire sur les chances de survie.

Pour les praticiens, ces résultats renforcent la nécessité d’une attention constante à la durée des pauses durant la RCR. Ils soulignent également l’importance d’un travail d’équipe efficace et d’une préparation minutieuse pour les moments critiques de la réanimation.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces résultats et explorer des stratégies d’optimisation, cette étude fournit des orientations précieuses pour améliorer la qualité de la RCR pédiatrique. En fin de compte, ces efforts pourraient se traduire par une amélioration significative des taux de survie et des résultats neurologiques pour les jeunes patients victimes d’un arrêt cardiaque intra-hospitalier.

En tant que professionnels de la santé, nous avons la responsabilité de rester informés des dernières avancées dans ce domaine et d’intégrer ces connaissances dans notre pratique quotidienne. Chaque seconde compte lors d’un arrêt cardiaque, et cette étude nous rappelle l’importance cruciale de maximiser l’efficacité de chacune de ces secondes pour donner à nos jeunes patients les meilleures chances de survie possible.